大和アセットマネジメントが運用する投資信託に「iFreeNEXT」シリーズがあります。2026年2月現在のラインナップは12本で、増えてきています。

- iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

- iFreeNEXT FANG+インデックス

- iFreeNEXT FANG+インデックス(毎月決算/予想分配金提示型)

- iFreeNEXT NASDAQ次世代50

- iFreeNEXT ATMX+

- iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス

- iFreeNEXT ムーンショットインデックス

- iFreeNEXT インド株インデックス

- iFreeNEXT ベトナム株インデックス

- iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス

- iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型)

- iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型)

さて、この記事の初稿を書いた2021年夏、iFreeNEXTシリーズの投資信託が2021年7月9日に設定されました。その名も「iFreeNEXT ムーンショットインデックス」

米国人YouTuberが話すフレーズやRedditでの書き込みに「Go to the moon!」と値上がりを表現することがあります。それと何か関係がありそうな気がしますが、一体どのようなファンドでしょうか。

本投資信託は、2026年1月14日時点で2026年2月26日付で書面決議を行い、繰り上げ償還の可否を決議をする予定です。

VOICEROID動画解説

本記事の内容の一部を、約十分の動画にしていますので、ぜひご覧ください。なお、動画の情報は作成時点のものとなります。

「次世代のイノベーション企業へ投資」

大和アセットマネジメントの特設サイトには「GO TO THE MOON」「次世代のイノベーション企業へ投資」と、それらしいフレーズが躍っています。

読み進めていくと、ケネディ大統領のアポロ計画の話に触れ、ムーンショットの意味が書かれているので一部引用。

<前略>ついに1969年、米国は人類初の有人月面着陸を成功させ、人々は歓喜に沸きました。

このように大きな困難などを伴うものの、成功すれば大きな成果が期待できる野心的な目標や計画、研究などを表す言葉として「ムーンショット」が使われています。

https://www.daiwa-am.co.jp/ifree_series/next_moonshots/index.html

ムーンショット (Moonshot) という単語の意味を Cambridge Dictionary で調べると、「ほぼ不可能に思えることを成し遂げるための計画」と説明されています。

日本の内閣府が行っている怪しい計画の、ムーンショットとは異なり、不可能にも見えることを成し遂げるためのイノベーションを生み出す企業に投資をするファンドと言えそうです。

ベンチマークはS&P Kensho Moonshots Index

説明を更に読み進めていくと、指数、つまりインデックスに連動した商品であることが分かります。

そのインデックスは「S&P Kensho Moonshots Index」

「S&P Kensho」とは聞き覚えがあり、AIが銘柄選定するインデックスを提供しているあの会社。eMAXIS Neoシリーズの投資信託で聞いた名前です。S&P500やダウ平均といった定番インデックスを提供する S&P Global ですが、Kensho では尖ったインデックスを提供しています。

S&P Kensho Moonshots Index概要

この S&P Kensho Moonshots Index はどのようなものなのか、S&P Global の説明を見ていきましょう。

- 50社を選定

- 選定は「Early-Stage Composite Innovation Score」に基づく

- 母集団は S&P Kensho New Economy Indices ないしは特定のGICSの産業サブカテゴリーにある、米国で上場されている企業

- Early-Stage Composite Innovation Score は年次の決算資料に書かれているイノベーション関連のキーワードを基にスコア化

- 株式の三か月間の取引平均が一日当り100万ドルを上回る必要がある

ちなみに、GICSはインデックスを提供しているMCSI社の定義であり、正式名称は「The Global Industry Classification Standard」と言います。

Early-Stage Composite Innovation Scoreの算出方法

上記の概要に書かれている様に、決算資料にある文言でスコア化するというのは、Kensho社らしい選定方法だと感じます。

しかしながら、この「Early-Stage Composite Innovation Score」はどのように計算をするのか。算出根拠はS&P Globalによって資料で提示されています。

文書では難解な計算式や文字列が並んでいますが、根本となる式は下記の通り。

Early-Stage Composite Innovation Score = Adjusted R&D Ratio * Innovation Sentiment Score

式中の「Adjusted R&D Ratio」は数値で表現でき、資料の説明を読んでも統計の知識があれば理解は難しくないでしょう。

一方、「Innovation Sentiment Score」の式は数学の知識がない私には難解と感じました。それでも頑張って理解したところでは、企業の決算資料等に記載されているイノベーション関連の単語やフレーズの出現頻度を基にスコアを算出しているということです。

iFreeNEXT ムーンショットインデックス

基本情報

本ファンドの基本情報は以下の通りです。(2026年2月12日時点)

- 設定日:2021年7月9日

- 運用会社:大和アセットマネジメント株式会社

- 信託報酬:年率0.77%(税抜0.7%)

- 純資産:3.33億円

純資産は2021年7月に3.66億円。2025年に5億円を超えたものの、再び3億円台で個人資産の様相です。

組入銘柄

2021年、2024年共に50銘柄でしたが、2025年10月時点では51銘柄となっています。

下記は2021年、2024年当時の銘柄リストです。

セクター別 / 国別構成

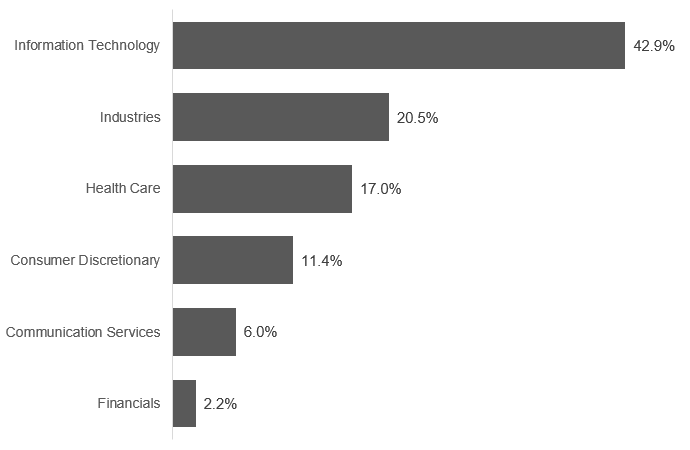

企業名だけ眺めても、どのような会社が組入銘柄で入れ替わりがあったのか、分かりにくいので、セクター別構成も比較して確認します。このセクター区分はGICSに基づいています。

IT関連が最も高い構成比であることは変わりありませんが、半分近くを占めていた割合は三分の一まで小さくなっています。ヘルスケアは二割を超え、金融は2.2%ときわめて小さかったのですが、6%になりました。

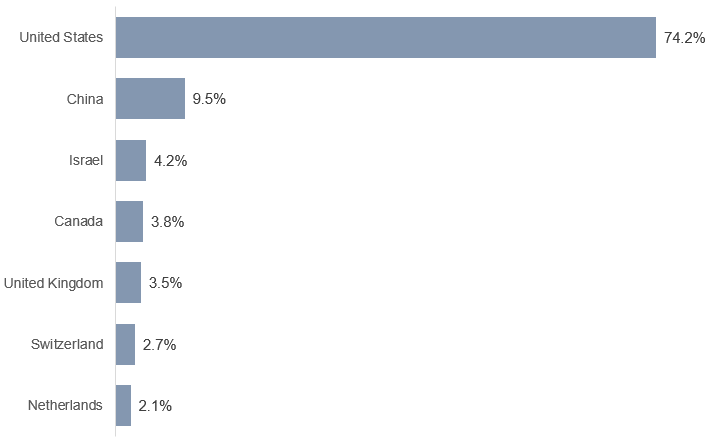

更に、S&P Globalでは国別の組入構成の情報も公開していますので、これも比較します。

当然と言えば当然ですが、三分の二を占めていた米国企業は八割を超え、殆ど米国企業になっています。中国が続いていることは変わらないものの、割合は小さくなりました。スイスとオランダの企業は含まれておらず、全体で五か国に減っています。

基準価額推移

設定から2026年2月までの基準価額の動きを追うと、好調な米国株式とは異なり、低迷をしています。

余談:Kenshoとキャシー・ウッドは相容れない

本記事初稿時の余談です。

もう少し深掘りしてARK Invest のETFに組み入れられている銘柄と重複があるのかも調べてみました。

その結果は以下の通り。重複は少なく、S&P Kensho Moonshots Index の50銘柄中、6銘柄のみがARKのETFに組み入れられています。

重複銘柄を見てみると、Penny Stockと言われていた、3Dプリンターの Nano Dimension とウエアラブルデバイスのVuzixのみが、私が知っている会社です。

eMAXIS Neoと同様に重複が少なく、Kensho社の選定方式とキャシー・ウッドの選定方針は相容れないのだと感じました。

このファンドは様子見で良かった

テーマとしては、面白い投資信託だと思います。

企業の選定が財務内容よりも、イノベーションにどれだけ力を注いでいるかと言う基準は、夢に投資という意味が強いと思います。

しかし、2020年話題に上がったものの、現在は投資するか迷うような銘柄が数銘柄含まれている点は少々引っ掛かるところがあり、昨今のEVへの期待がしぼんでいる現在、案の定当時期待に満ちた銘柄は除外されました。

銘柄入替が激しいことは二点間の観測とはいえ、投資信託の性格上発生し得ることを知りました。

2021年時点では、手間をかけずに、夢のある企業に投資をしたいというニーズには向いていると思いつつ、大化けするかは判断しにくいとも思っていて、チャートを振り返ると買わなくてよかったと思っています。